【水族館再生の虎の巻】「ネバー・ギブアップ!竹島水族館物語」を見て学ぶ小型水族館の再生手法7ステップ

こんにちは!水族館で飼育員をしている管理人のめだかです!

今日も水族館について学んでいきましょう!

竹島水族館V字回復ドラマ「ネバーギブアップ!」から小型水族館の再生手法7ステップ

みなさんは正月に放送された竹島水族館のドラマはご覧になりましたか?

小型水族館の実態とリアルが組み込まれており、めだか自身とても勉強になりました。

ネットで見れると知ってから6回、ブログで記事にしようと思い立ち5回

計11回見直しました!

今回は小型水族館が今後どのように生き残っていくのか?その戦略が満載でしたのでドラマに沿って紹介したいと思います!

将来水族館の運営に携わりたい人や、管理人のようにゆくゆくは館長を目指しているド変態の方には今回の話は超超超勉強になると思います!

そんなことに興味を持てない人も水族館の運営するひとはどのように考えているのか?飼育員の仕事の視野が広がる内容になっているのでぜひご覧ください!

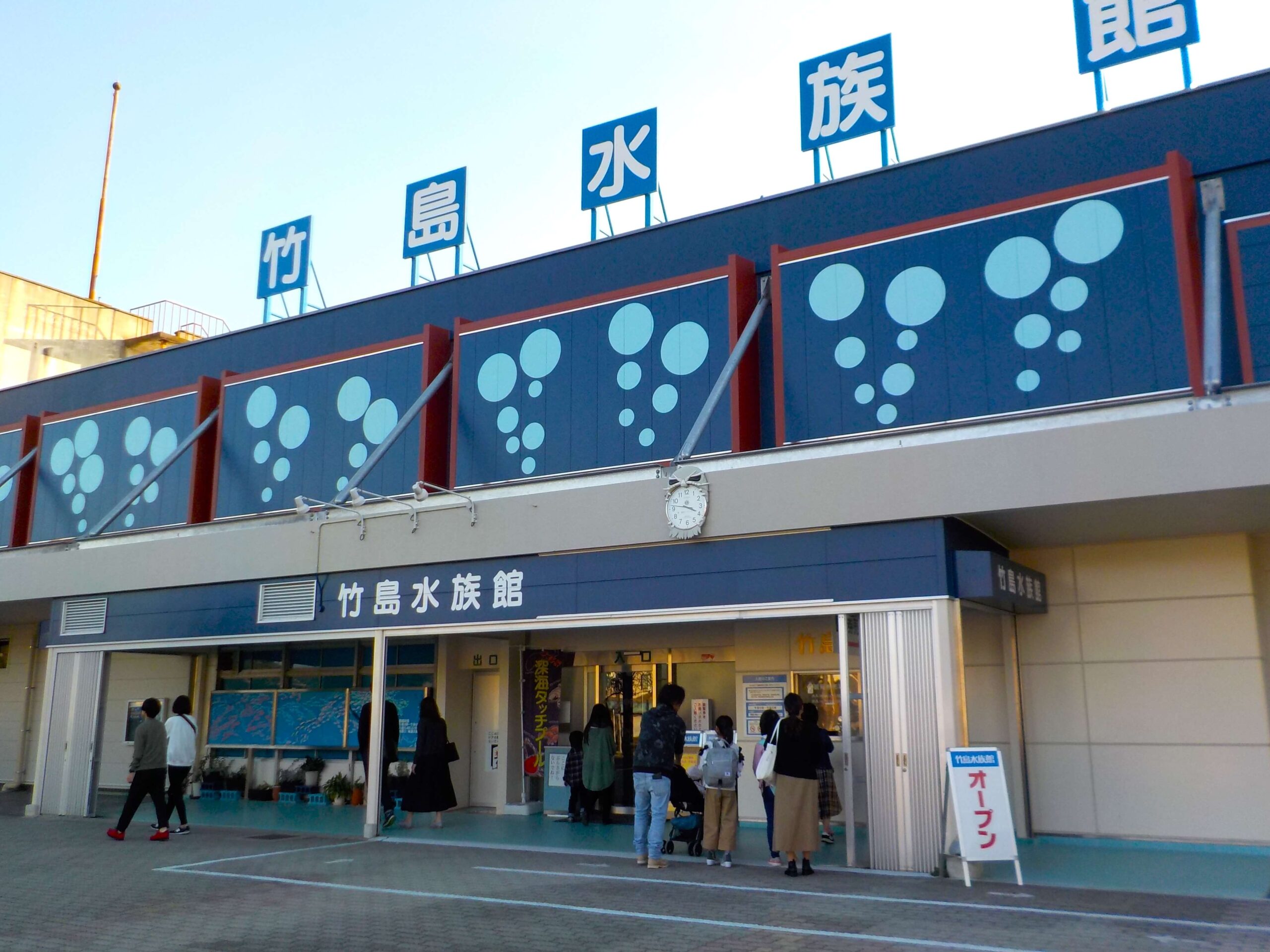

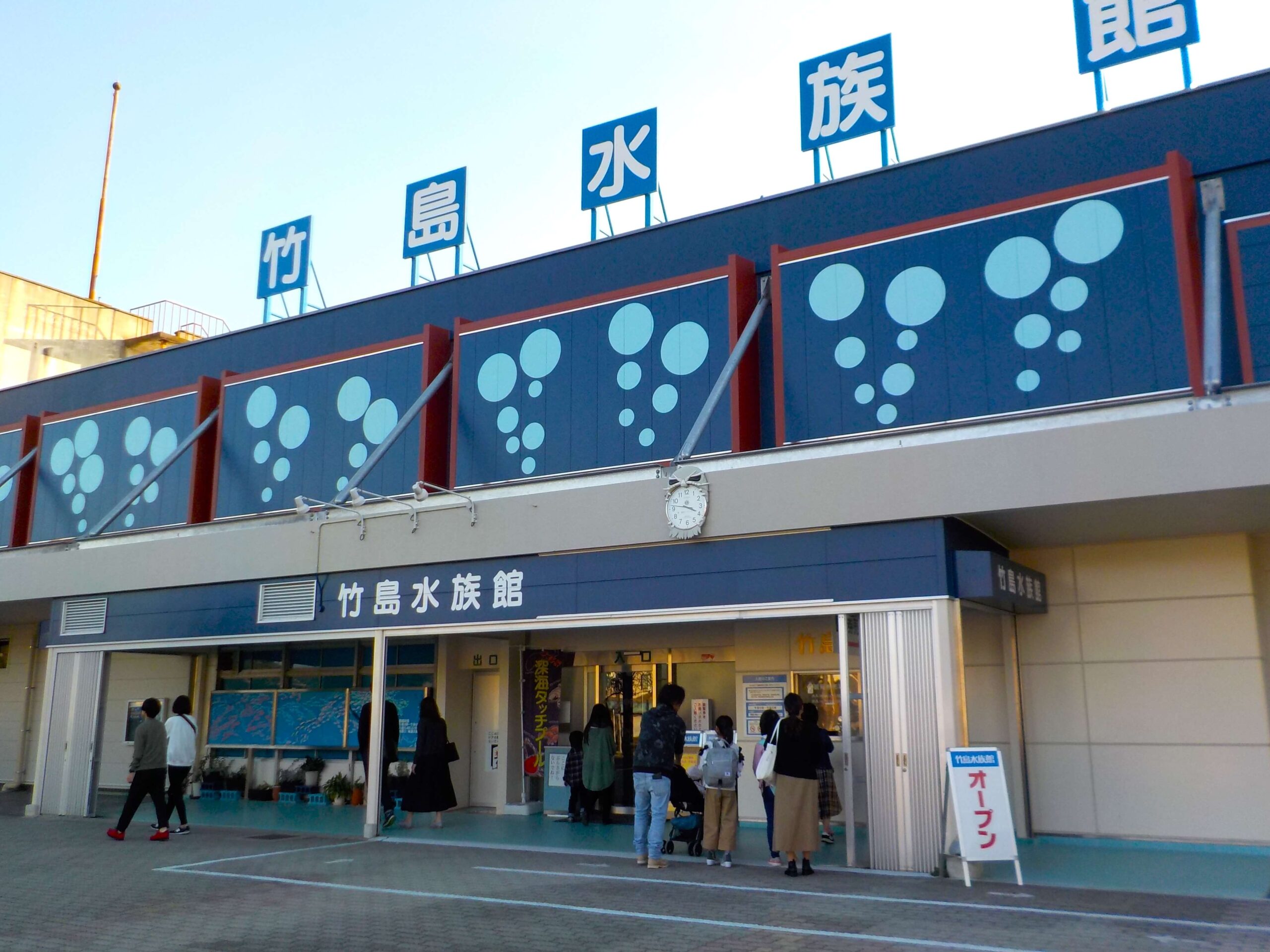

竹島水族館とは?

【めだか調べ!水族館データ】

| 名称 | 蒲郡市竹島水族館 |

|---|---|

| 設置者 | 蒲郡市 |

| 運営 | 指定管理水族館 |

| 指定管理者 | 一般社団法人竹島社中 |

| 館長 | 小林 龍二 |

| 展示生物 | 遠州灘・三河湾の魚を中心とした深海魚や熱帯魚を展示 |

| 入館料 | 大人:500円 小・中学生:200円 |

| アクセス | 最寄り駅から徒歩15分 |

竹島水族館は愛知県蒲郡市にある指定管理水族館です。

一時期は閉館の危機まであった水族館が、2018年には45万人の入館者が来る超人気水族館になったことは多くのメディアで取り上げられました。

2019年からは館の特色である深海魚をメインテーマに「がまごおり深海魚まつり」というイベントも企画され、今なお人気上昇中の激熱水族館です!

そんなホットな水族館が過去逆境に立たされ、苦しい時期を描いたのが今回のドラマです。

ドラマの原作

「ネバー・ギブアップ! 竹島水族館ものがたり」は東海テレビ開局65周年記念として作成された、水族館をモデルにしたドキュメンタリー・ドラマです。

現在Locipoで無料公開中です。(追記2月3日終了)

面倒な会員登録もいらないので気軽に見れます

↓下の画像をクリックすると動画へ飛べます

ネバー・ギブアップ!竹島水族館ものがたり/©東海テレビ

ドラマが見れなくなってしまったみなさんには原作の書籍もあるので是非読んでみてください!

東海地方にある小さな水族館「竹島水族館」が閉館の危機からV字回復し、全国的に人気の水族館になるまでを館長自らつづった書籍「驚愕!竹島水族館ドタバタ復活記(風媒社)」自分も何度も読み返している本です。

ドラマは構成上、脚色されている部分もあるので、当時の様子をリアルで知りたい方はこちらの書籍がおススメです。

今回のテーマを解説する上でドラマでは語られていなかった部分は一部書籍も参照して、より詳しく解説していきます。

ドラマの簡単なあらすじ

管理人の駄文より絶対ドラマ見た方が良いのでざっくり紹介します。

(あらすじ)

愛知県蒲郡市で育った主人公、小林龍二。

魚が大好きで小さいころから「水族館になる」という夢を持ち、大学を卒業後地元の水族館に就職するも、就職した竹島水族館は閉館の危機を迎えていた…。

このままでは水族館が無くなると危機感を抱いた小林は、様々なアイディアを企画し、ともに働く若い飼育員たちと水族館を再生させていく。

ではドラマや書籍の中で小型水族館運営にはどんな現状でどんな問題があったのか?解説していきたいと思います。

ちなみにドラマの後編で小林龍二さんが紆余曲折あり会社を立ち上げ、指定管理者として館長になるのですが、書籍では冒頭27ページと割と序盤で館長になったあらましを綴っています。

ないない尽くしの小型水族館

自分自身働いて実感しますが、小さい規模の水族館には多くの人が「水族館と言えばこれ!」というモノ・コトがないことが多いです。

ドラマを通して自分の働く水族館のないないは当時の竹島水族館と共通していたところが多々ありました。

- お金がない

- 人手がない

- 人気の生きものがいない

- 新しさがない

- 特徴がない

- 認知度がない

など

よくグー〇ルマップの評価にに「しょぼい」とか「つまらない」とか「金の無駄」、ついには「ここは水族館ではない」など書かれるのはしょっちゅうです

入ってこられてから「ここは何の施設ですか?」と聞かれたときにはかすれた笑いじがででぎまぜんッ

づらい…

涙ふけよ

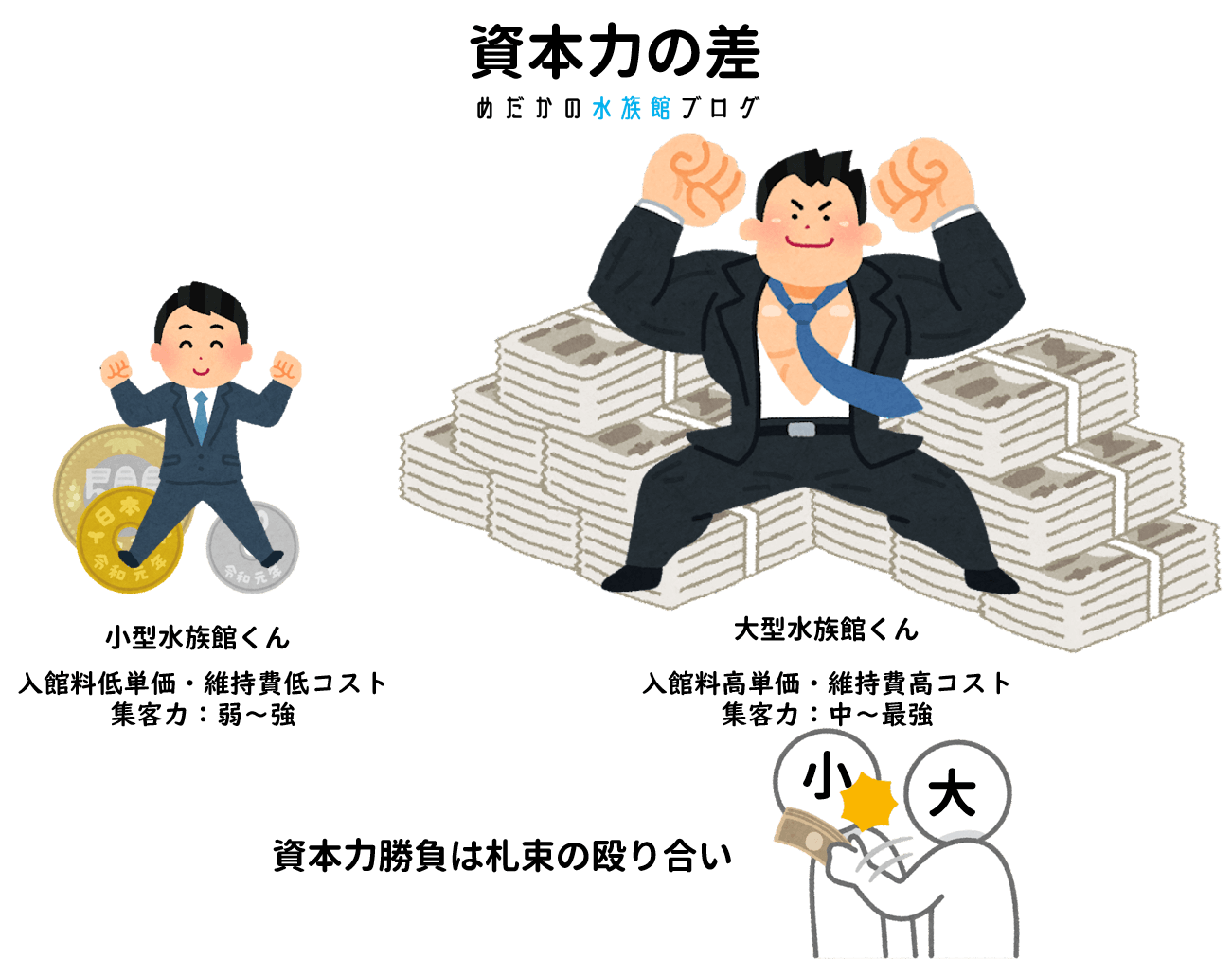

お金がない

一番は資本、つまりは水族館につかえるお金がありません。

これには水族館の設置者・運営者の違いが大きく関わってきます。

ここでいう設置者とは水族館を建てたところ

運営者は建てられた水族館を運営するところをさします

設置者でいえば、設置する組織がお金がない場合(例えば人口の少ない市町村など)なら完成する水族館の規模も大幅に制限されます。

一方でお金がある場合(大企業や都道府県など)が予算を割いて設置するなら、規模も大きい立派な水族館になります。

運営者も、お金があるところならプロに外注などしてより現実感のない没入感のあるイベントを開催できるでしょう。

しかしお金のないところはスタッフの手作りなどお金をかけずにどう工夫するかという話になってきます。

お金では買えないこともある一方で、お金は大体のことを解決できてしまうツールだということは実際に小型水族館で働いてみて真理だと感じます

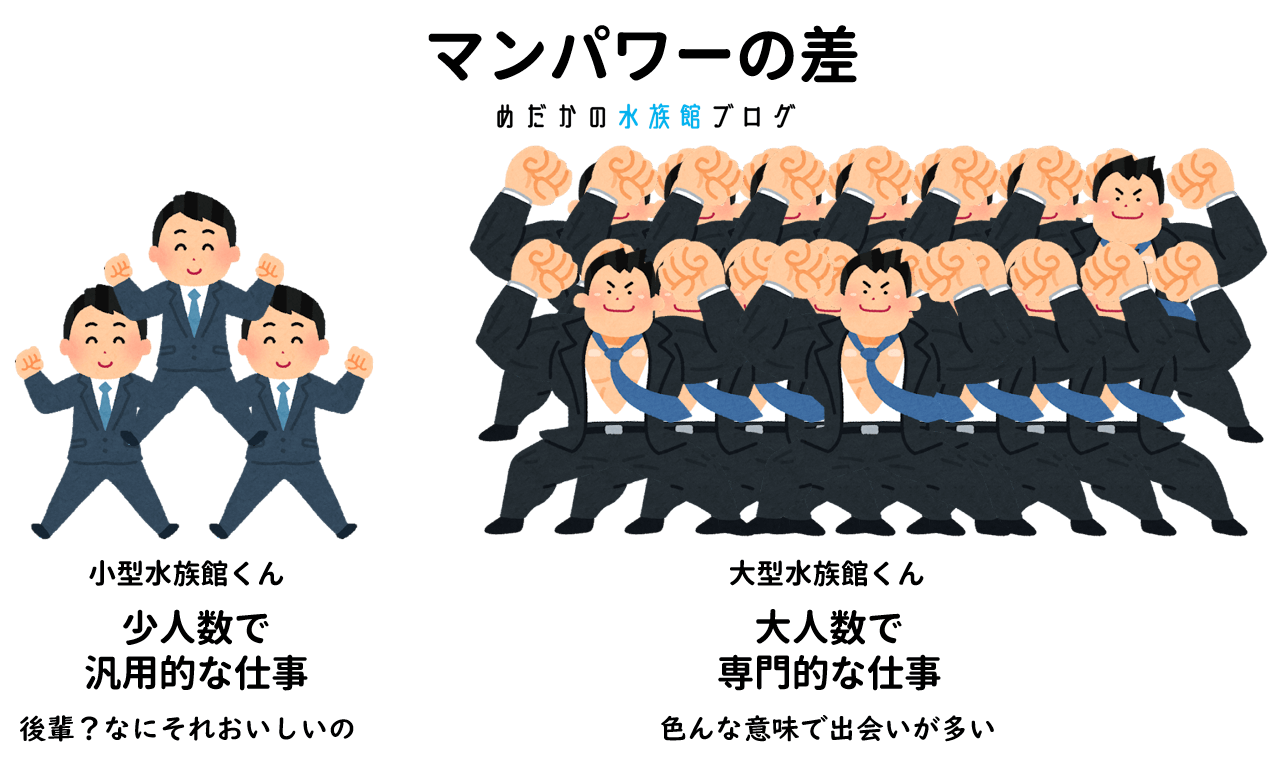

人手がない

お金がないということは雇える人も少ないということです。

急遽数名スタッフが休んでも人数が多い大型水族館ではカバーが効く場面が多いですが、小型水族館の場合、その日の運営に差し支える場合があります。

こうした人数の関係から同じ水族館飼育員でも、小型水族館と大型水族館では働き方が異なります(詳しくは下の記事で解説しています)。

こうした中で、飼育員の中に、

俺は魚を飼育するために水族館で働いているんだ!

こんな雑用するためじゃねぇ!

(新しいことは考えるの面倒くさいし失敗して責任取るの嫌だから)

この企画は許可しません!(代替案もちろんなし!)

こういった、自分勝手な人間が上の立場にいると次第に職場の雰囲気も落ち込み、新しいことをやるどころではなくなります。

実際にドラマや書籍の中で小林館長も上司に「このままではまずいから案を出しましょう!」ということを言っても全く取り入ってもらえなかったそうです。

人気の生きものがいない

水族館事情に詳しくない一般のお客さんは、水族館かどうかをイルカがいるか、いないかで判断される人も少なからずいます(だじゃれではありません)。

【水族館の人気者の例】

- クジラやイルカの仲間

- アザラシやアシカの仲間

- ペンギンの仲間

- カワウソの仲間

- ウミガメの仲間

- サメの仲間(特に大型の種)

上記の生きものがいるとやはり来館者数も多くなる傾向があります。

逆は…?言わずもがなですね。

イルカなど人気の生きもの(海生哺乳類など)を健康に、安全に飼育しようとしたらある程度の設備と維持費、技術、責任が必要になります。

資本力と人手がない小型水族館では物理的にも道徳的にも難しい場合が多いです。

えっ?うちの水族館にはいないのかって?

いだらごんなギジ ガ イ デ マ デ ンッ!

涙ふけよ

小型水族館の強み

ここまで読んでいただいて、

小型水族館に希望はない…

と絶望している方もいると思いますが、額面通りであれば今回竹島水族館のドラマは作られていません。

小型水族館には、ないないなりの強みがあるのです!

【小型水族館の強み】

- 運営の方針

- 尖った展示ができる

- 若い力を発揮しやすい

- 低コスト

運営の方針

パワーはないですが、柔軟で行動力のある館長がGO!と言えば、今日にでも行動に移せる動き出しと、改善点をすぐに上に報告し直せるのは小型水族館の強みです。

通す人数が多い&伝言ゲームになる大型水族館と比べ、明確に差別化できる点です。

尖った展示ができる

展示できる生きものが限られているからこそ、開き直って振り切れた展示ができ、それが水族館の独自性に繋がる点も小型水族館の強みと言えるでしょう。

また、地方になるとその海域にしか生息しない生きものもいるので、展示や解説の仕方で館の強みへと昇華させることもできます。

若い力を発揮しやすい

人数が少ないということは、若いうちから責任ある仕事も任されやすいということです。

入社して研修期間もなく実践投入は人の少ない小型水族館ではよくある話です笑

自分が水族館でやりたいことが明確ならば、上司の指示を待つ必要が多い大型水族館の飼育員より、自由にいきいきと働くことができます。

若い人の新しく柔軟な発想はそれだけで水族館に新しい風を呼び込み、話題になる可能性を秘めています!

もちろん、水族館の方針を無視しない程度にお客さんが楽しめるかが第一優先ですが。

自由=好きな仕事だけできるという勘違いは、ベテランの飼育員にもある水族館を衰退させる小さく大きな毒になります。

低コスト

イルカやイルカのエサ、イルカを飼育するための設備・機材は馬鹿にならないほど高コストです。

現に感染症により、休館していた影響により、やむおえなく入館料を値上げしているのは大型水族館に集中します。

管理人が知るだけでも去年~今年にかけて計8館の水族館が入館料の値上げを決定しています。

対して、小型水族館は大型水族館ほどコストがかからないので、もしイルカやお金のかかる設備を導入しなくても入館者を多く呼べるのなら、収益の爆発力はすさまじいです。

ある意味ロマンがあるのが小型水族館なのです。

水族館再生のために必要なこと

では、ないない尽くしの小型水族館である竹島水族館が強みを生かしてどう人気水族館に駆け上がっていったのか?

管理人なりの言葉で具体的に解説していきます!

【小型水族館の再生に必要なこと】

- 沈むところまで沈む

- 若いリーダー(人事改革)

- リーダーの相棒

- 運営改革

- 地域との連携

- 卓越論の徹底

- メディア露出を増やす

➀沈むところまで沈む

まず第一に沈むところまで沈む必要があります。

沈むところまで沈んで「このままでは潰れる!まずい!」という危機感を館全体が持つことが水族館再生のためには必須条件だと考えています。

館の雰囲気が中途半端にまずいと思っているだけでは事態は好転しません。

このままだと十数年後に水族館がつぶれるかもしれません

へ~(ハナホジ~)

より、

このままだとあと2年で水族館がつぶれます

ぼくたちは何をすればよいですか!?

のほうが危機感が出るし、一日一日を有効に使おうと尽力するはずです。

今回の記事を読んでくださるみなさんにはっきりお伝えしたいのは、

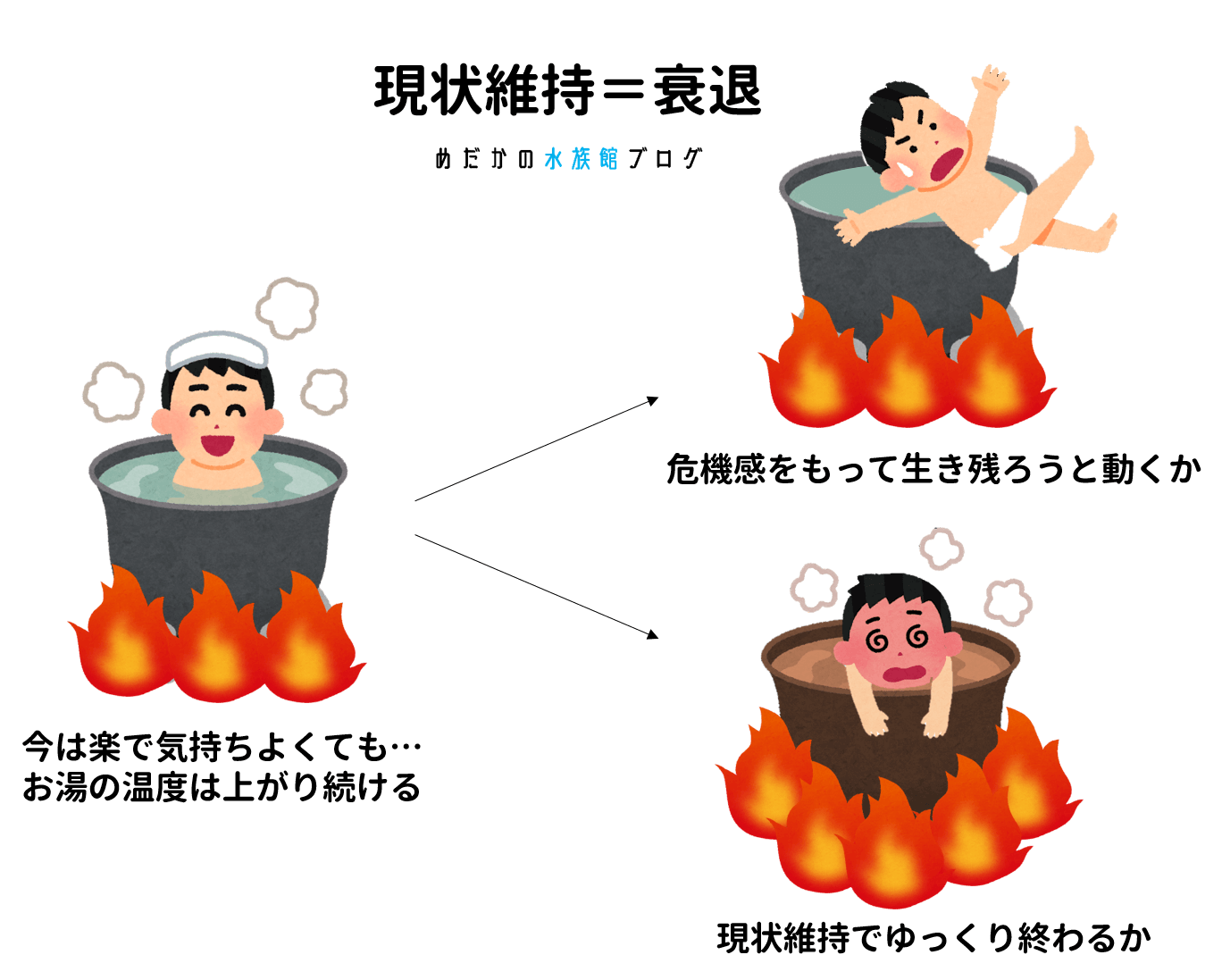

「水族館にとって現状維持は衰退と同義」ということです。

こちらでお話ししたように水族館の入館者はオープンがピークであとは右肩下がりがほとんどです。

水族館の収入の6~7割を入館料が支えていると言えば、やばさが伝わると思います。

今の環境に甘え、現状維持を目指すだけの水族館に明日はありません

現状に危機感を抱き、上を目指して行動できるか?

これが水族館再生の第一歩です

竹島水族館でも、小林館長がこのままではまずいと長年現状に危機感を抱き続けたからこそ、館長という権限を持ったときから水族館の改革が始まったのです。

②若いリーダー(人事改革)

次に上の人間(館長や管理職)をまるっと変えます。

ちょこっとではありません。まるっとです。これがむずかしい。

今までの上の立場の人たちじゃダメなの?

ダメです

なぜなら、今まさに閉館の危機を迎えている水族館の要因を作った人間であるからです。

実体験から言えますが、小型水族館がピンチになっていく原因の半分以上が、水族館をどう運営するのか?裁量権を持つ人間たち(上司、運営者、設置者など)が全く手を打たない、現状維持に甘んじている状況だからです。

甘い環境に長年浸り続けた人は責任を恐れ、改革を進めるどころか、足を引っ張る目の上のタンコブにしかならない存在になることが多いです。

竹島水族館で展示されていたフラワーホーン。かわいいな~

竹島水族館で展示されていたフラワーホーン。かわいいな~小型水族館の再生に必要なのはフラワーホーンのような立派なタンコブではなく、

動き出しはやさと小回りの利く運営という小型水族館の強みを活かせる、若いリーダーなのです。

しかし当時28歳の小林館長が水族館館長に就任したのは異例のことでした。

なぜなら、水族館も例にもれず年功序列が当たり前。

必然的に館長や上の役職になるのは勤務歴の長い比較的高齢のスタッフだからです。

ここまで若い館長が正義!のような文脈で紹介していますが、もちろん高齢館長にもメリットがありますし、若い館長にもデメリットはあります

ようは活かし方ですね

自分なりにまとめると以下のことが挙げられます。

【高齢の館長】

<メリット>

- 経験が豊富

- 実績や信頼がある(ない時もある)

- 堅実な運営

- 人脈が広い(場合が多い)

など

<デメリット>

- 将来性がない

- 現状維持に囚われがち

- 変化に弱い

- 水族館運営の優先度が低い(私生活や付き合いなど)

- 熱意が冷めている

など

【若い館長】

<メリット>

- 熱意がある

- 行動力・瞬発力がある

- 斬新な発想

- メディアなどの注目度が高い

- 将来性がある

- 時間を水族館に多く費やせる

など

<デメリット>

- 人脈が少ない(場合が多い)

- 経験が少ない

- 信頼、実績が少ない

- 試行錯誤が多い

- 年功序列派に反感を買う場合がある

など

今まで解説したように手堅い≒現状維持になってしまうと、ないないが多い小型水族館ではまずいのです。

若い館長は足りないものこそ多いかもしれませんが、フットワーク軽く新しい発想をどんどん取り入れた行動力ある運営をできる可能性を秘めています。

ただ、若い人間ならだれでもよいかと言われればそれは違うと思います。

そこに熱意と実行力、時には痛みをとって水族館を良くするという覚悟が伴ってこそ、お金がなくても楽しんでもらえる展示の数々が生みだされたのだとドラマや書籍を見て感じました。

特に目的のために自分から痛みをとることができる人はあまりいません

自分の展示に責任をもち必要とあると判断したら徹夜で準備する、時にはきらわれる覚悟で部下にはっきり改善点を指摘するなど、水族館のために自分が何をするべきなのか?

小林館長は考え続けていました

書籍によると改革当時は水族館を良くしようと視察に行った様々な水族館の展示を見て、悔しさで涙をこぼしたり、憎たらしさが体中から湧き上がるなど半ば錯乱状態で見て回っていたそうです。

そういったマイナスの感情をバネにする点も若いリーダーならではの強みだと思いました。

自分も将来そうならないように、なったとしても若く熱意のある人間に譲れるように自戒の念をこめてここに決意表明を残しておきます

将来めだかが目の上のタンコブになっていたらこのページを見せてください…

③リーダーの相棒

ドラマを見た方がいらっしゃれば考えてほしいのですが、みなさんは今回のドラマのヒロインだれだと思いましたか?

やっぱり、小林館長とお付き合いしていた大島静香さん?

いえいえ、飼育員の紅一点清水なぎささん?

大穴で冒頭に出てきたカピの助?

そんな意見に私は声をBIGに皆さんに伝えたい。

ヒロインは間違いなく戸館副館長です!

劇中でも小林館長が行き詰まると親身になって相談に乗っていたのが戸館副館長でした。

ドラマの終盤、竹島水族館の運営を受託する民間会社がおらず路頭に迷う小林館長。

他の飼育員はどうすればいいか分からない困り果てた小林館長に対して、「飼育員辞めます」と去っていき、更には彼女にもフられてしまうという、泣きっ面に蜂な小林館長を見て3度泣きました。

そんな中、戸館副館長だけは小林館長を責めるような言葉は一切言わず、寂しそうな、自分も辛そうな表情で黙って背中を見守っているのを見て5度泣きました。

経営者や上の立場の人間は孤独です。

新入社員のころは叱ってくれたり、間違いを指摘してくれる上司がいます。

しかし、上の立場になると自分が間違っているのか?教えてくれたり叱ってくれる人はなかなかいません。

竹島水族館は明日がどうなるかもわからない暗闇にいるような状態。

そんな不安やプレッシャーの中にいた小林館長のことを劇中で一番思いやっていたのは戸館副館長なのは明らかでした(次点で劇中妖精のように現れた中村元さん)。

運営でも、3億と見積もりが来たタッチプールをコストカットで2500万未満に抑えたりと、行動力をもって突き進む館長の相棒となっていた戸館副館長。

ついつい小林館長にだけ目がいってしまいがちですが、戸館副館長という同じ価値観と熱意を持った頼れる相棒失くして竹島水族館の再生はなかったでしょう。

書籍でも紹介された小林館長と戸館副館長の二人で缶コーヒーを飲むシーンはザ・相棒。

外部メディア様の記事になりますが「ショボい水族館を“全国区”にした「女房役」を駆り立てる危機感」ではそんな水族館の母とも言える戸館副館長について紹介しています。

お客さんへのマーケティング戦略などまた違う角度で勉強になりますのでよかったら読んでみてください!

ドラマの余談ですが、あれだけ飼育員を鼓舞して成果を出していた小林館長がどうしても行き詰っている状態に対して「引っ張っていってくださいよ!」からの「じゃあ辞めます!」は個人的に違和感が残りました

「館長が頑張った分、今度はみんなで考えましょう!」のような励ましもあってよかったのかな~と勝手に思いました(社会人のドライな面を見せたと言われればそれまでですが)

自分が同じ立場ならその場で号泣して膝から崩れ落ちるイメージしかないです(ガラスのハート)

④運営改革

さぁ、若いリーダーが集まり人事改革ができれば、いよいよ水族館の運営に取り掛かることができます(正直ここまでが一番難しいですが…)。

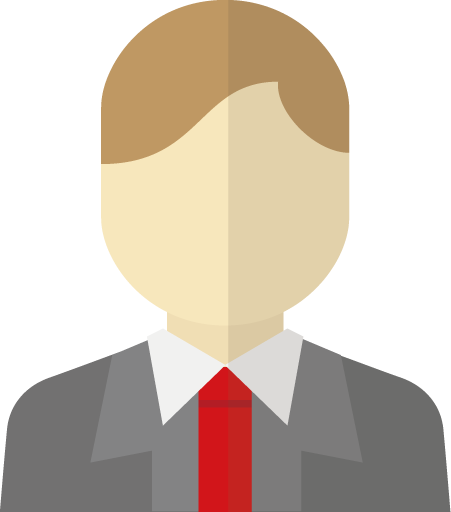

運営を成り立たせるために運営がやることは、究極的な話この2つです。

1.支出を減らす:例)諸経費を削る、業務の効率化など

2.収入を増やす:例)有料入館者を増やす、入館料を上げる、物販など

イメージとしてはこんな感じです

まずは穴の開いた部分をふさぎ、そこから入ってくる水の量を増やすようなイメージです。

実際に竹島水族館でもずさんなエサの管理を見直し、年間100万円もの経費削減に成功しています。

他には書籍などを参考に仕事の効率化を図っていました。

生産性の低い仕事をする時間を減らし、生産性の高い仕事(例えば来館者が喜ぶ展示の企画やお土産の包装)を増やすことで間接的に支出を減らし、収入を増加させる工夫をされていました。

小林館長の素晴らしいところは、全てを自己流でやろうとしなかったところだと管理人は思います。

成功している経営者のビジネス書籍を読み込み、水族館で活かせるところを自分なりにアレンジされていたのです。

飼育員は飼育知識は専門家でも、運営・経営についてはド素人。

飼育員から年功序列で繰り上がり、知識もなしに運営をやろうものなら上手くいかないのは自明の理です。

当時小林館長が読んでいた有名な自動車メーカーのトヨタ本、一見水族館に関係なく見えても実は他業界や他社のノウハウが水族館に活かされることは多いのです

⑤地域との連携

収入を増やす第一歩は、「あの水族館に行きたい!」と思ってもらう必要がありますよね。

小型水族館の強みを活かしつつ、そう思わせるためには地域との連携は欠かせません。

竹島水族館近海は三河湾という日本でも有数の深海魚が水揚げされています。

そこで地元の漁師さんの協力で、世界最大の甲殻類タカアシガニやオオグソクムシなど深海生物を充実させた水族館として独自性をアピールしていきました。

また、後に異例の爆発的ヒットをたたき出す「超グソクムシ煎餅」や「カピバラの落し物」などの竹島水族館オリジナルグッズは中小企業の会社と協力してできた合わせ技商品です。

水族館にこもっているだけではそれ以上のものを展示することはできません

他の水族館に見学に行き、新しい展示のヒントを持ち帰ってくるのと同じです

水族館の外に目を向けて協力してもらう、これも改革には重要なポイントです

⑥卓越論の徹底

収入を増やす=お客さんを呼び寄せる二歩目は卓越論の徹底です。

【卓越論とは?】

- お客さんの要望をあなたの要望よりも常に優先させること

- お客さんと親友として接すること

卓越論の考えは水族館だけではなく、多くの会社で活かせる強力かつシンプルなマーケティング手法です。

言葉だけでははてな?しかつかないと思うので、竹島水族館を例に紹介します。

- 小林館長の理念「魚ではなく人を見ろ・魚好きの自分中心ではなくお客さん中心に動け」→暇が出来たらお客さんと話すのを義務化

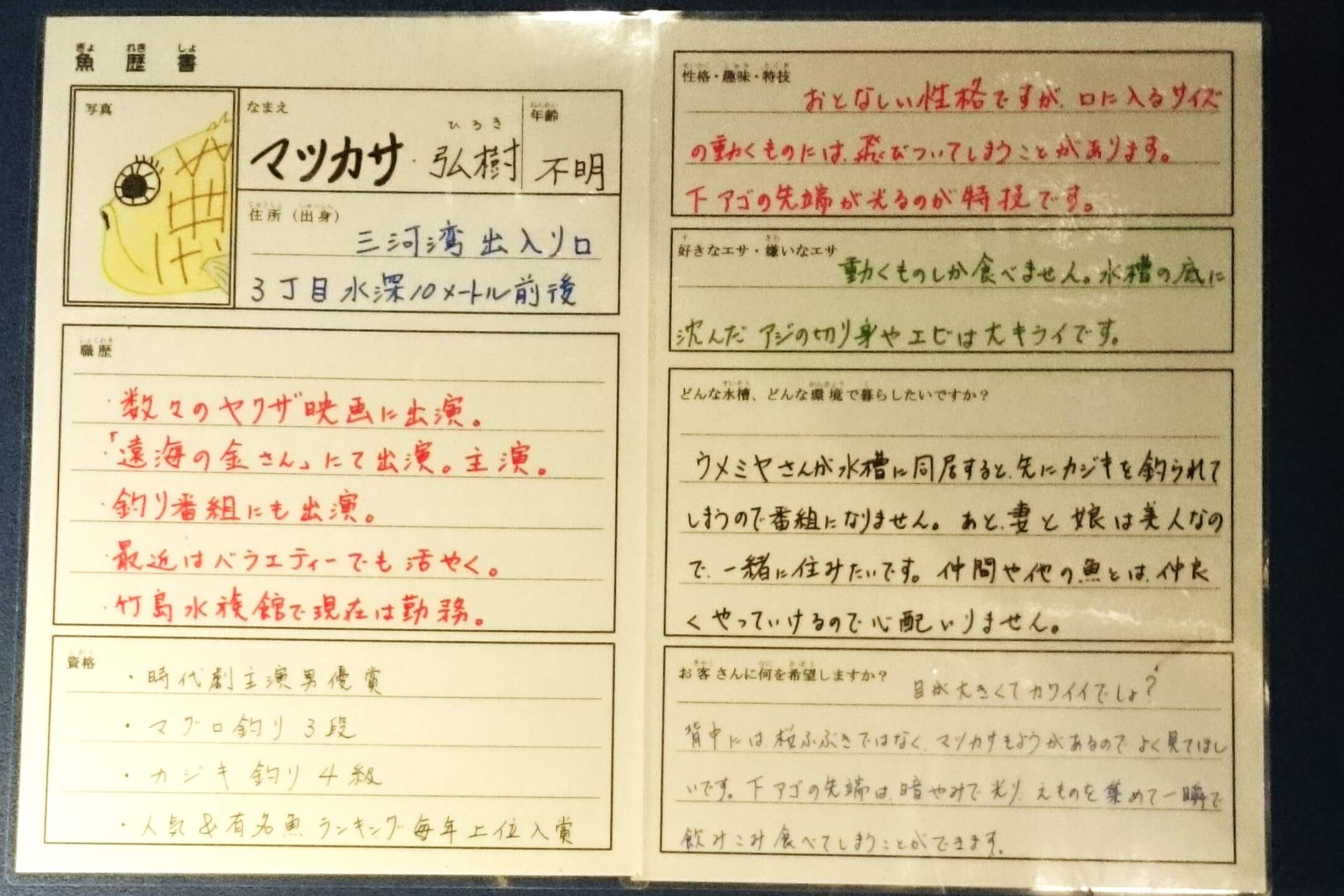

- 読まれない解説版を魚歴書など手書きでPOPなものに変更

- お客さんの要望から生まれたタッチプール「さわりんプール」

- 気軽に水族館に要望を出せる「たけすいエンジェルス」

など

竹島水族館の展示解説「魚歴書」

竹島水族館の展示解説「魚歴書」お客さんの声を親友のように親身に聞き、その要望をやる・やらないではなく「どうやればできるか?」で考え、要望をかなえ続けるうちにお客さんにとって魅力的で「あの水族館に行きたい!」と思える水族館に成っていくことを小林館長は結果で示してくれたのです。

魚歴書やさわりんプールは竹島水族館を代表する展示となっています!

管理人の勤める水族館でもお客さんから要望を聞くことは少なくありません

「チンアナゴをもっとじっくりみたい」とか、「ウツボがたくさんみたい!」などなど

生物がいないなど難しいこともありますが、すぐにできそうなことはたくさんあります

しかし、自分や他スタッフが提案しても、

それは水槽の世界観を壊すからダメ!

今新しく水槽を立ちあげる余裕はない!

お客さんのいうことをいちいち聞いていたらキリがない!

ベテラン飼育員が「自分の要望」を優先させること、お客さんのことを「親友」のように考えないこと

卓越論で考えればお客さんが来ない理由を実に単純明快に説明できます

劇中で中村元さんが何度も小林館長に問いかけた「君の好きなものは何か?」

小林館長がたどり着いた答えこそ「人の笑顔」なのです

⑦メディア露出を増やす

最後は⑥までで形作った水族館を多くの人に知ってもらうことです。

お客さんとなる人に水族館を売り込む、いわゆる広報活動です

これがまた難しい…

なぜなら多くの水族館が今なお悩み続けることだからです。

ド変態のみなさんなら当たり前に知っている水族館の名前や見どころなどは水族館にやってくる一般の人のほとんどからしたら未知だからです。

知ってもらうために情報発信としてSNSなどの水族館公式アカウントがあります。

しかし、大型水族館ならいざ知らず、マイナーな小型水族館はフォロワーも少なく、しかもフォロワーも知古の方が多く、届けられる層は限られてしまいます(バズるなどすれば別ですが)。

ではどうするか?マスメディアのみなさんの力を借りるわけです。

竹島水族館が行っていた例を3つ紹介します。

- しょぼいと開き直る

- 誰もやらないことをやる

- イベント数を増やす

しょぼいと開き直る

個人的に言い換えると、「自分の弱みをさらけ出した」ということです。

弱みを見せるのは恥ずかしいです。

しかし、弱みを知ったことでそこに共感や親近感などプラスの感情をもつのが人間という生き物です。

「人が来ない…」や自虐的なツイートが時折バズっているのはこの原理が働いているのが大きいのではないでしょうか?

イケメン、頭脳明晰、スポーツ万能、性格よしの完全無欠キャラクターは確かに人気出そうですがどこか遠い存在に感じます

そこに高いところは苦手や方向音痴や料理は壊滅的など弱点をもつキャラクターの方がギャップというか人間味があって一気に親近感がわくし、魅力的に感じますよね

誰もやらないことをやる

何かを始めてやる人はそれだけで注目されるのはご存じだと思います。

竹島水族館では、

- オオグソクムシの粉末をまぜた「超オオグソクムシ煎餅」などの奇抜なお土産

- スタッフの一人が様々な深海生物を食べる企画

- タカアシガニにさわることができる初のタッチプール

などなど従来の水族館では考えられないと思われていたことを実行していった結果、多くのメディアに取り上げられ、魅力的な水族館をより多くの人に知ってもらうことができ、入館者数をV字回復できたのです。

当時は他の水族館のお偉いさんが「そんなことをするな」など反対意見もあったようです

ですが水族館の存続のために必死で考えたアイディアを安全圏から咎める資格はないですし、結果として水族館のため、多くのお客さんのためになっていたのはどちらの意見かは明らかです

何をするにも最終的に結果がすべてなのです

イベント数を増やす

竹島水族館では小さなイベントであろうともとにかくたくさん企画していました。

竹を切って短冊に願いを書いてもらうイベントやお客さんに水槽掃除を手伝ってもらうなどなど改革中の年間のイベント数は前より2倍に増やしたそうです。

戸館副館長が挙げるイベント数を増やすメリットが以下の2点です。

- リピーターの満足度と今後の期待感=年パスの購入率の上昇

- 地元メディアが取り上げてくれやすい(時期ネタ・地域貢献など)

そして取材する側の地元メディア視点に立つと、

- いつも何かしらイベントをやっている

- 記事や番組のネタに困ったらここに来れば何かしら企画を作れる

- 定期的に水族館に顔を出す

- 結果取材数が増えていく

という好循環を産み出すこともできるのです。

これもお客さん(この場合メディア)の目線に立つからこそできることなのだと学びました。

確かに管理人の水族館でもハロウィンやクリスマス、正月など冬は比較的企画展が多いのですが、下手したら繁忙期の夏より取材数が多かった気がします

自分の中でイベントが終わったら達成感でどこか「これでしばらくやらなくていいだろう」という気持ちがあったような気がします

水族館でのイベントはお客さんにとっては特別なことですが、逆に飼育員には特別なことではない=「非日常が日常」を定着させることでまた来たくなる水族館の雰囲気が出せるのだと個人的に解釈しました

まとめ

今回は竹島水族館のドラマ・書籍から小型水族館の再生方法を管理人なりに解説しました。

【小型水族館の再生に必要なこと】

- 沈むところまで沈む

- 若いリーダー(人事改革)

- リーダーの相棒

- 運営改革

- 地域との連携

- 卓越論の徹底

- メディア露出を増やす

- 適切なフィードバックの仕組み構築

みなさんに伝えたいことは詰め込めれたと思いますので、今回の解説に対して自分の考えが正しいのかを根拠や裏付けを言葉で説明するのは野暮になるので止めます

社会では何をするにも最終的に結果がすべて

正しいかどうかはこの先何年後かに結果でお見せできるように今自分のできることをやっていきたいと思います

ブログを見に来てくれる方の多くは水族館飼育員を目指す人たちが多い中、今回の話はより踏み込んだ水族館の運営の話ということで難しいところも多かったと思います。

将来水族館の運営をしてみたいと思う方や管理人のように水族館館長や経営者を目指す方は理解できるよう何度も読み返したり、紹介した書籍などを読んでみてください。

今学んだことが必ず将来の夢を助ける力になるはずです。

今回紹介した竹島水族館以外にも、北海道の北の大地の水族館や高知県の桂浜水族館など小さくても情熱や独自の方法で水族館を盛り上げている館は少なくありません!

小さい水族館や、水族館業界を盛り上げたい!そんな方はぜひ小型水族館でその情熱を館の力にしていただければこれほどうれしいことはありません!

自分の価値観ややりたいことなどと相談して水族館の興味を拡げていただければ幸いです

次回はドラマを見て途中で中断したの「よくある質問:就職編」を投稿しますので、今しばらくお待ちください。

今回は以上です!

本日はここまでです。

最後までお読みいただきありがとうございました!

またのご来館をお待ちしております!

おまけ

一つ、金がないなら工夫しろ

一つ、しょぼいなら開き直る

一つ、誰もやらないことをやる

一つ、上がやらぬなら下が立つ

今日から君もタケスイジャー!

小林館長と管理人が大好きなメダカの展示もありました

伺ったときは確かプラチナ幹之やブラック系、紅白が展示されていました

館長ブリードのメダカも売っているそうですよ

因みに水族館には弥富市の金魚の日本一大会の帰り無理言って寄りました

桜錦美しかったです